|

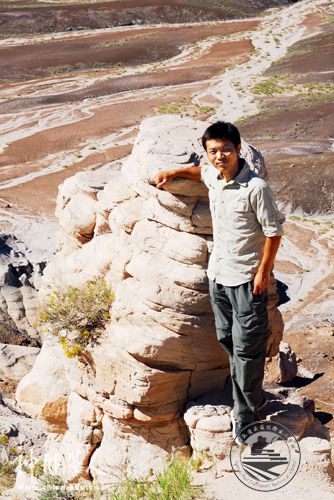

作者在亚利桑那化石林国家公园 摄影/田永明 在国内的大学读书的岁月里,我逐渐形成了自己的生活方式,也在读书中选择了自己的人生轨迹——我不相信权力也不相信金钱,唯一相信的只有智慧,而唯有教育才能在发现智慧的同时将其传递。所以我不求飞黄腾达,不求腰缠万贯,只愿有个安静的书房,有个温暖的家,在学校里给学生上课,在家里培养孩子。 在当今,能够有一个安静的书桌并不容易。有几个寒暑假我是在恩师家中度过,因为他们一家要回老家,就请我去看家,也允许我随便阅读书架上的书籍。在恩师的书桌前捧着当代考古学著作的时候,品味着民国大师经典的时候,为科学家和艺术家的论证和创作惊叹的时候,我意识到了十几年前恩师为何走出国门。但是,我不明白,为什么他会回来。 去留学 记得恩师曾经说过,留学之前就应该想清楚毕业之后的规划。也记得在2008年7月5日,他说:“张萌,考GRE吧。”我说:“好。”一个简短的回答,注定了我现在的生活方式,也注定了我必须在似乎早已选择的路上更坚定地走下去。 通往美国大学的路并不是那么平坦,尤其对几乎将英语荒废的我而言。我经历了3次GRE考试,3次托福考试,现在想起来都感到不可思议。 研究生毕业耗尽我的积蓄,开不了口向父母要钱,连日常生活的维持都要请好朋友接济。父母和姐姐在我最困难的时候不仅给了我精神的支持,还给了我考试和生活的费用。师弟们给了我安身之所,可以在学校继续准备最后一次托福考试,导师也允许我用他的办公室和实验室学习。还要感谢我的小天使妹妹,在我最困难的时期给了我无尽的鼓励和支持。正是因为这些最平凡的人,我才能从精神和毅力崩溃的边缘站起来,拍一拍身上的泥土,拿起词汇书继续和美国的考试机构ETS死缠烂打。在我的心中,可能那个时候已经有了一个梦想,一个能让我继续坚持下去的理由,一份尊严,一份自信。 当我背着沉重的书包轻松地走在美国新墨西哥大学的小路上,我的内心是晴朗的,再也没有以前的阴霾,再也没有以前的惨淡,但一个念头经常浮出水面:来这里读书是不是走对路了?我发现我几乎所有的认知都建立在仅有的常识之上,听课的时候多是无知、迷茫和痛苦。 新墨西哥大学人类学系的考古学区域布局,有欧洲、非洲、近东、太平洋岛屿、极地、北美、中美、南美,除了没有考古遗址的南极洲之外差不多覆盖了全球。唯一没有的就是东亚,尤其是中国考古——这意味着我几乎是这里唯一的东亚考古学者。不幸的是,这也意味着我没有什么可以说的。曾经课堂上最傻的就是我,在这里根本不像一个研究生,而是一个彻彻底底的本科生,至多是个高年级的本科生。 在梦想中的新墨西哥大学人类学系,到处都是打击,到处都是裂痕,没有特别多的好朋友,更没有和我携手共度百年的女孩。但师友们的声音无疑在告诉我,这是一条正确的选择,至少是一个别样的人生。 人在谷底有一个绝妙的好处,就是不管向哪个方向都是走上坡路。如果能学好每个区域,当然其中有所侧重,一个壮观的、在中国学者中绝无仅有的世界史前史体系就可以建立起来,这对于考古学者而言是一次远航,充满了刺激、喜悦和激情。 中国心 在阿尔伯克基这个小山村,除了上课之外,我最快乐的事就是和美国的老人聊天。他们大多受过高等教育,博学多才而且气质高雅。和他们谈天说地没有代沟的感觉,而更像是在追溯一部历史,一部自身解放和艰苦奋斗的历史。 美国的先辈们借着欧洲的科学和艺术并结合本土文化,脚踏实地地构建了一个新的国度,创造了一个现代国家。尽管有党派的冲突,但是他们的教育体系没有崩溃过,中产阶级始终保持着科学和艺术的传承。除了决定过美国前途的几位伟大人物,政客们总是红极一时,而后黯淡无光。维持这个文明的更多是各行各业杰出而平凡的人物,有大学教授、科学家、艺术家、发明家,甚至街头的小提琴手。 让我感到幸福的是,当今的中国年轻人和美国年轻人并没有什么实质上的差距,甚至比他们更勤奋。我们要做的,就是保持一颗平和的心,保持对知识的热爱以及对真理和美的追求。 在美国看多了各种媒体对中国时事的看法,从另一个角度看中国,反而比以前更理解了中国的含义,也更加理解鲁迅先生、胡适先生和其他先贤对中国的感情。在国内的时候,对祖国的爱是有限的,离开祖国了,爱自由了,反而对祖国更多了几分眷恋。人都是有立场的,中国人可以自由地谈中国的问题,但容不得外国人指手画脚,正如自己家的事很讨厌外人干涉。虽然我在海外过着闲云野鹤般的生活,但仍然能清晰地感受到自己是中国人,心里所想所爱的仍然是自己的国与家。 我似乎明白了恩师为何离开美国回到了祖国,为何离开北京去吉林大学执教。他说过,从全新世农业革命开始至今已经有1万年了,如今中国正面临历史上的最大变局,这次经历的是工业革命,中国原有的旧体系面临崩溃,而人的解放的新体系正在建立,他不想错过这个机会。 我深刻地感受到这场变革的力量。美国在短短的200余年就成为世界一号强国,同一时期,农业时代的帝国几乎全部退出历史舞台,包括中国在内。改革开放以来,中国也开始了现代化进程,短短30余年已经有了翻天覆地的变化。虽然出现了很多社会问题,但这些问题在任何一个早期的现代国家都出现过。从人类史的角度,每一次所谓的过渡都伴随着混乱,但社会前进的步伐不可阻挡。一个人几十年的生命尺度能经历一次以万年为周期的变革是十分幸运的。 即使中国成为最大的经济体,生存与发展仍然是民族的主题。百年前的学人在危机四伏的社会中为这个国家,为这个文明做学问,教育民众。他们的使命是“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,这正是为何在没有什么科研经费支持的情况下,这些知识分子能够成为中国现代学术的奠基人,与诸子百家比肩。 来到美国,重走李济和梁思永两位先生的求学路,将当代考古学在内的现代学术带回中国,让中国学术建立在世界当代学术的基石之上,再用中国的考古材料发展理论和方法,这正是我的选择,我的梦想。 曾经和妈妈谈过一个很有意思的问题,“大姐像妈妈,二姐像爸爸,我像谁?”妈妈说:“你想问题既不像我,也不像你爸爸,谁都不像。”我说:“可能我更像爷爷。”虽然小时候的记忆已经不清晰了,但总感觉自己很像他。在爷爷心中,祖国和人民才是他的所在,儿女都属于这个大家庭。如今时代不同了,但我仍然能感受到他那颗依然跳动的中国心。 美国之所以强大,除了体制的自由,重要的原因是有很多人才留在了那里,其中包括了数量庞大的中国人。我并不祈求所有人都回国开创事业,但在这个时代,全球最壮观的舞台在中国,最大的变革也会在中国,昔日的美国梦就是现在的中国梦,错过参与和创造这个时代确实是太可惜了。 我是不可能留在美国的——那是脱离了大地母亲的生命,没有了不可承受的重量。还记得临行前,与吉林大学跨学科沙龙的朋友们在告别晚宴上觥筹交错,席间,我曾经有一段演说:“上个世纪的前50年,学者们融贯中西创造了中国现代知识体系。如今,我们也正好赶上这个世纪的前50年,能不能创造出一个和先辈们相媲美的时代,正是我们需要用身体力行回答的问题。以前我对此心存疑惑,但看到了沙龙——咱们的‘五月花俱乐部’,我放心了。我们确实可以做到。” 作者张萌,于吉林大学考古系毕业,获得学士及硕士学位,2012年赴美国新墨西哥大学人类学系攻读博士学位,曾荣获2013年度“国家优秀自费留学生奖学金”。主要研究领域有:旧石器时代考古与现代人行为、社会复杂化、考古学理论与方法、动物考古学,以及公众考古。 |

延伸阅读:

- ·中国铁路发展前景机遇甚好(2015-04-22)

- ·高职生放弃40万年薪考研 网友:想法不错但机遇有限(2015-07-08)

- ·政策力推职业教育改革创新 市场将迎来扩容机遇(2015-10-27)

- ·李玉鹏:新常态下的挑战与机遇(2015-10-29)

- ·张萌:不要错过创造时代的机遇(2015-12-11)

护理专业

护理专业  多媒体制作

多媒体制作  铁路工程测量

铁路工程测量  新能源汽车技术专业

新能源汽车技术专业  铁道类专业专题

铁道类专业专题  幼儿教育专业

幼儿教育专业