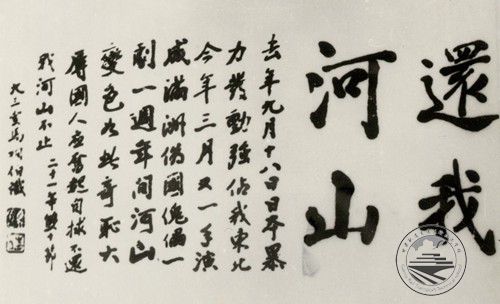

复旦大学创始人马相伯

1932年,马相伯亲笔题写的“还我河山”

在重庆北碚嘉陵江畔,黄色小楼“登辉堂”前,“国立复旦大学”的校牌完好如初,守望着2000多名复旦师生在这里曾经度过的抗战岁月。谁也无法想象,战火硝烟中,400多名师生从千里外的上海,一路背着行李,西上庐山,再迁重庆,几经辗转,受尽困苦曲折,落脚北碚,其“V字形”内迁路程之远,堪称内地大学“长征楷模”之一。九年于斯,艰难创业,办学育人,与坚守在上海的师生并肩抗敌,记录复旦大学不屈不挠、与国家民族同呼吸共命运的追求,更是当时中国教育界的一个缩影。

“V字形”内迁

1937年8月13日,日军大举进攻上海,淞沪会战爆发,中方死伤33万余人,这是抗战史上伤亡最惨烈的战役。

复旦大学现存的影像资料见证了这一历史事件:日军从老校门冲进来,在草坪上生火做饭。当时复旦最为宏伟的教学大楼,名曰简公堂,也被日军掀翻屋顶,复旦校园成为战场。

1937年9月,国民政府教育部派人来沪,指令上海复旦、大同、光华、大夏四所私立大学组成联合大学,各自筹款内迁。大同、光华以经费无着退出,复旦、大夏则组成复旦大夏联合大学,成为中国抗战时期最早以联合大学命名的学校。

联大分为两部:第一部以复旦为主体,由复旦副校长吴南轩领导,迁往庐山;第二部由大夏大学副校长欧元怀领导,直奔贵阳。

第一部师生900余人于1937年11月初抵达庐山,租借山顶牯岭镇的房子办学。谁知12月初,上海战事结束,日军一路屠城杀向南京,庐山不稳,人心惶惶。吴南轩干脆发布通告,称第一部决定下山,乘船溯江西上重庆,再转道贵阳,与第二部合并。复旦学子以江浙籍居多,通告称,因路途遥远,愿意走的学生一起下山,不愿去的派发路费。900多名师生,最后只有400余人跟随。

12月底,400余师生乘永利轮抵达重庆,贵阳方面传来消息,校舍无着落,第一部遂决定借重庆复旦中学结束学期课程。1938年2月,鉴于现状和事实,复旦大夏联合大学解体,各自独立办学。

1938年底,复旦在北碚嘉陵江北岸东阳镇落脚,借龙王庙做课堂,煤栈空房为学生宿舍,教职员工则散居东阳镇、黄桷镇。

经于右任校友推介,复旦选择嘉陵江南岸的东阳镇夏坝作为永久校址。“夏坝”原名“下坝”,陈望道先生以“华夏”的“夏”重新命字,以表达复旦师生的满腔爱国之情。复旦在夏坝破土兴业,纠工起屋。附近民众闻复旦在此建校,多有将自己私有零星土地捐赠复旦或廉价售与复旦者,四川省政府亦赠6万元资助建校。随后,登辉堂、相伯图书馆、博学斋、笃志斋等复旦校舍相继建成。

北碚夏坝,从1938年2月到1946年5月,复旦在极其艰苦的条件下,除了积极抗日,也发展壮大了自身,到东返上海时,师生已逾2000人,发展成5个学院22个专业。“在复旦110年发展史上,其一,重庆时期复旦大学实现了从私立到国立的体制转变,国家对复旦的投入大增,学校的物质基础更加雄厚,这是吸引名师来校的先决条件。其二,吴南轩和章益两位校长竭力延揽科学文化各界名师,师资得到较大充实,专任教授比例大增。其三,学生来源由原先以工商子弟为主到以清寒学生为主,学风变得朴实了,私立时期办学商业化的弊端彻底根除。这些都为今后复旦腾飞奠定了深厚的基础。”复旦大学校史研究室副主任钱益民说。

抗日战争期间,复旦分为两部,一部分迁往重庆北碚,一部分留在上海赁屋复课,迁入法租界霞飞路(今淮海路),未匝月,再迁仁记路(今滇池路),最后租定赫德(今常德路)。上海环境繁杂,办学艰辛,所有系科设置、招生人数、学生学籍、毕业生资格审定,均需由渝校转呈教育部审核备案。太平洋战争爆发后,上海租界环境益加险恶,汪伪特务密布,日本宪兵横行,补习部一度宣告停办。后改名笃正书院,以谋开学。未几复名上海补习部,对外称私立复旦大学。

老校长李登辉为防复旦跌入汪伪陷阱,提出办学“三不原则”:一不向敌伪注册;二不受敌伪补助;三不受敌伪干涉。“三不”不行,宁可停办。在敌伪环伺的情况下,学校坚持不教日文。李登辉匿居深藏,杜门不出,可对学生在政治上仍极为关心,他通过为毕业纪念册写序的方式,教育学生“发挥牺牲与服务的精神以爱护其国家,抵御不良环境的诱惑”。上海补习部苦苦支撑,直至抗战胜利。

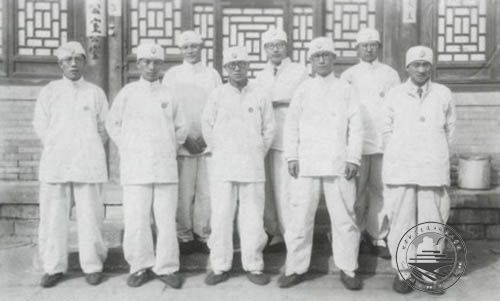

1933年,参加华北抗日救护队的复旦学生

复旦大学上海补习部霞飞路校舍

严谨治学的名师

这是一份星光璀璨的名单:

张志让、陈望道、周谷城、顾颉刚、吕振羽、方豪、任美锷、陈子展、章靳以、曹禺、马宗融、梁宗岱、方令孺、洪深、樊弘、李蕃、张明养、潘震亚、韦悫、张光禹、卫挺生、赵敏恒、李仲珩、邓静华、钱崇澍、秉志、童第周、张孟闻、卢于道、陈维稷、严家显、吴觉农、毛宗良、陈恩凤……

抗战时期,重庆作为国民政府战时首都,成为当时中国政治与文化的中心,迁移到重庆的大学数十所,包括当时著名的“中央大学”、“中央政治学校”等。许多全国著名文人、学者、科学家聚集在重庆,仅北碚就设有“中央研究院”的下属单位、国立编译馆等学术机构。复旦自改国立以后,经费较前充裕,又注意建筑教授宿舍,聘请了不少著名学者前来任教,上面的名单皆是复旦的教师。群贤毕至,名师荟萃,照亮了北碚的天空。

有幸目睹这些大师风采的复旦校友们现在已近耄耋之年。曹越华,97岁,复旦1938级校友,深情回忆了几位恩师:陈望道,新闻系主任,在学生们眼里,他不苟言笑,长袍裹身,一派传统学者的风度,授课时极为认真严肃,但往往是深入浅出、条理分明;曹禺,课堂上,他讲授《莎士比亚》,对莎翁的全部著作了如指掌,各剧台词倒背如流;蒋碧薇,常戴女士洋帽,身着西式服装,那种法兰西上流社会女性风貌的打扮,颇引人注目。她的法语十分流利,发音准确,且涉猎广泛,其学识融合古今中外。

彼时,每个复旦学子都有自己对名师的记忆,在艰苦的条件下,师生们以乐观的精神刻苦治学。复旦老校友蔡可读在回忆文章《夏坝岁月》中这样描述:太阳刚刚上升,沿嘉陵江的斜坡上,就已散坐着三两成群的同学在学习了,有的则坐在沿江的茶馆内备课,或争辩着国内外大事。不少学术报告会是在沿江某个茶馆内举行,听众可以自由参加。座位上一杯茶,一支蜡烛。有时很静,有时则笑声不断。

校长章益曾留学美国,教师中留学欧美的也有不少,在复旦的教学管理上,很能体现向美国学习的特点。比如,复旦是采取“学年制”与“学分制”相结合的学制,转院、转系的限制不太严,二三年级一般可以转学。学校的行政领导和管理工作,都由教授担任,能把教学、科研和行政工作融为一体。学生对校长、院长、教授都一律称“先生”,以摒弃官府衙门称官衔的陋习。

“重庆时期复旦科研的特点是根据大西南自然资源及社会急需。”复旦大学档案馆杨家润介绍说,学校新增垦殖专修科,与中国茶叶公司合作办茶业专修科、茶业组、茶业研究室,开中国高校设茶业专业系科之先河,为抗战农业经济培养了许多专门人才。之后,增设农学院,开办实验农场,为学生创造有利条件,使垦植学识与农业实践相结合。研制成“复旦白酱油”、“复旦番茄酱”,成为北碚家喻户晓的名牌产品。

抗战胜利后,复旦大学回迁上海,但它在重庆的历史并没有终结。1946年,留在重庆的教授许逢熙等在原址发起成立“相辉学院”,从1946年到1952年,总共办学6年多,培养出了世界“杂交水稻之父”袁隆平、“玉米大王”林季周等著名科学家和建设新中国的骨干人才。

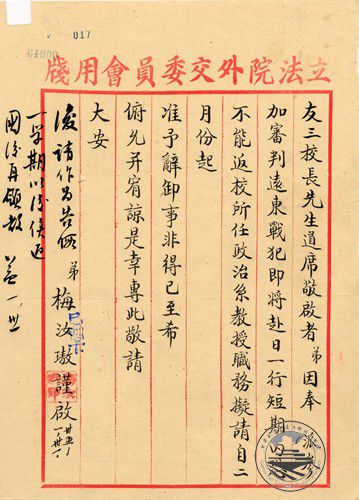

梅汝璈的请假条

大后方的“民主堡垒”

70多年前的嘉陵江畔,每天天刚亮的时候,一群热情的青年就聚集在山上练习唱歌,悲壮的歌声与嘉陵江上船夫的呼喊相呼应着,他们想用集体的歌声呼唤起嘉陵江上的六万居民的爱国情怀。抗战文艺习作会、复旦歌咏队、课余读书会、民众夜校、复旦剧社……进步师生仍保持固有的革命民主作风,在抗日救亡爱国思想的引导下组织过各种活动。

抗战期间,重庆复旦大学是大后方著名的“民主堡垒”之一,复旦的中共地下党员组成的“据点”,团结民主教授、进步同学积极开展斗争,被中共中央南方局青年组认为是学校工作的典型和模范。

陈望道曾长期担任复旦大学新闻系主任。而陈望道最为人知晓的,是他1945年创办了中国高校的第一座新闻馆——复旦大学新闻馆。进步师生在夏坝新闻馆(被认为“夏坝的延安”)收听延安广播、出版各种壁报,还专门组织了“和平、奋斗、救中国”的讨论会,老舍、陈望道、丰子恺等教授在发言中,强烈抨击国民党打内战的政策。

复旦西迁重庆以后,中共重庆市委书记漆鲁鱼来校与地下党员沈大经取得联系,逐步发展党员,建立起党的基层组织。1938年秋,随着商学院、新闻系、经济系迁往重庆市区菜园坝,地下党支部也分为2个。在菜园坝,党支部发动学生组织课余读书会,建立妇女慰劳会支会,筹办民众夜校,编辑《复旦新闻》,进行抗日宣传。在黄桷镇,党支部成立抗战文艺习作会,出版《抗战文艺》大型壁报,邀请进步作家来校作报告,参观煤矿、调查矿工生活,举办平民夜校,提倡抗日教育,搞得轰轰烈烈。

1941年1月,国民党当局发动第二次反共高潮,制造了震惊中外的皖南事变,校内传出要逮捕一批中共地下党员和积极分子的消息。在中共北碚中心县委的领导下,学校已经暴露的中共党员和积极分子20余人全部安全撤离,留下的个别党员,也暂时停止活动。

1943年,中共中央南方局根据周恩来同志的意见,在复旦成立了“据点”。这种“据点”,无名称、无章程、不定型。杜栖梧、杨育智(后改名何燕凌)、金铿然在调查研究的基础上,经过酝酿串连,和张增淮(后改名宋铮,女)等7个共产党员组成“据点”。“据点”成立以后,在校内组织起一批进步学生团体,出版了《夏坝风》,《文学窗》等壁报。复旦“据点”还组织各种进步学生团体,如十月同盟、复旦大学新民主主义青年社、北碚地区新民主主义青年社等组织。当时,参加各种进步团体的学生有120多人,团结了700多学生,占学生总数的三分之一左右。从1944年春天开始,日军发动打通大陆交通线的战役,国民党军队溃败,丧地千里。12月2日,日军前锋到达贵州独山,重庆震动。复旦“据点”发动全校师生讨论形势,名曰“国是讨论会”。许多同学提出,如果日寇打到重庆,则准备就地打游击。洪深教授提醒大家,“打游击不仅要准备草鞋,而且要多带盐巴”。其时,中共中央南方局布置青年学生深入四川农村,复旦同学去了一批,并在农村建立起新的“据点”。

1945年春,新四军五师开辟中原解放区,要求南方局输送干部。复旦“据点”动员的去中原解放区和其他解放区的学生有100多人。正是在这一场场的斗争中,复旦师生提高了自己的政治觉悟,积累了丰富的经验,去迎接黎明前的战斗。

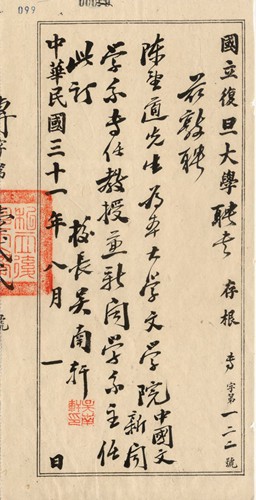

复旦大学聘请陈望道的聘书存根(本版图片均为资料图片)

浴血奋战的进步师生

在现在的复旦大学档案馆,有一张请假条,牵引出由上海飞往东京审判的正义之旅。

请假条是复旦法学院政治系教授梅汝璈写给校长章益的。1946年,梅汝璈作为国民政府出任“远东军事法庭”的中国法官,参加东京审判。在向时任校长的章益先生请假后,他在上海的江湾机场乘机前往东京。在长达两年的审判过程中,梅汝璈坚持法律原则,在法官席位之争、坚持死刑处罚和起草判决书等关键时刻,维护了祖国的尊严和人民的利益。

复旦的创始人马相伯,抗战期间已近百岁,多次发表国难广播演说,卖字筹款,被称为“呼号抗日老青年”。马相伯的孙女马玉章曾回忆说,爷爷写一个“寿”字卖30元,写副对联50元。当时爷爷的一只脚是坏的,需要两个人扶着他,就这样一只脚站着写字。“就那样30块、50块地写,爷爷筹了10万元”!

淞沪抗战前,颜福庆先生被推举为上海市救护委员会主席,总负责全市救护工作。在颜福庆等教师的带领下,上海医学院(2000年与复旦大学合并,今复旦大学上海医学院)师生此前已经有多次战地救护的经验。在空前的民族灾难面前,师生踊跃报名参加医疗救护工作,组成了两支救护队,成为上海红十字会救护队的骨干力量。这支战地救护队,一直坚持到淞沪抗战的最后一刻。自1937年8月14日至1938年4月30日,由上海市各医院收治受伤民众和士兵19539人,其中由上海医学院收治的占了总数的近30%。

1940年5月27日,日机轰炸黄桷镇的复旦大学,教师宿舍王家花园被炸毁,孙寒冰教授殉难,年仅37岁;同时罹难的有文摘社书记汪兴楷,学生陈钟燧、王茂泉、王文炳、刘晚成、朱锡华等6人,全校师生同声哀悼。

黄君珏,复旦经济系学生,出生于官宦之家。1930年,秘密加入中国共产党。1942年5月24日,日军3万余人,直扑山西辽县(今左权县)八路军总部和《新华日报》、华北新华书店驻地。黄君珏将年仅2岁的儿子托付村里一位老乡后,带领10多位同志,奋战了七昼夜,未能突出重围,子弹已全部打光,黄君珏也身中数弹,她高声喊道:“同志们!我们已经弹尽粮绝了,宁死不当俘虏。现在的唯一出路,就是跳山崖,以身殉国!同志们,跟我来吧!”她把手枪砸烂扔掉,趁敌不备,纵身跳下悬崖……

八年抗战中,复旦学生投笔从戎者计有800余人。其中,为国捐躯者有梁添成烈士,在日机轰炸重庆时,驾机阻击,座舱中弹而殉国;有黄天烈士,与日军作战时牺牲于遵化杨家峪。

一段段可歌可泣的故事,一腔腔坚守民族气节的热血,一个个守护复旦传统的灵魂,今天的我们,只能从残存的史料和历史见证者那里听得片言只语,进而还原这段极其困苦曲折又极其辉煌荣光的历史。在重庆的嘉陵江畔,有四座简易平房,是当时的教室和宿舍,分别以复旦校训命名为博学斋、笃志斋、切问斋、近思斋。而今,经过战火洗礼的“博学而笃志,切问而近思”的校训依然在影响着复旦年轻学子,老校长李登辉总结的“团结、服务、牺牲”的大学精神也成为滋养复旦人的财富。正如李登辉所说:“今日诸生步出复旦之门,终生将留有复旦之符号。”

这就是传承,这就是守护。

延伸阅读:

- ·复旦大学“新千分考”浮出水面(2015-09-11)

- ·复旦大学成立大数据学院 明年9月迎首批学生(2015-10-10)

- ·复旦大学成立创新创业学院并举办校长论坛(2015-12-16)

护理专业

护理专业  多媒体制作

多媒体制作  铁路工程测量

铁路工程测量  新能源汽车技术专业

新能源汽车技术专业  铁道类专业专题

铁道类专业专题  幼儿教育专业

幼儿教育专业